Por Catalina Evans Amador

Periodista independiente y Cofundadora de Revista Pasto Seco

Coordinadora de Proyectos en Desafío Latam

Voluntaria ONG Surgencia

En algún momento entendí la cultura sólo como expresiones artísticas que, siendo parte de una disciplina, se materializan en creaciones intelectuales. Hoy puedo decir que mi espectro cultural se ha expandido: lo que tú y yo conversamos en la calle, la basura, las propagandas y rayados que la pueblan, votar o utilizar nuestros espacios públicos, las mismas políticas públicas y nuestra influencia en estas, el comportamiento entre tú y un desconocido, eso y más, es cultura.

Desde ese punto de vista, la cultura como nuestra convivencia, y, en primer lugar, la educación cívica es fundamental para el desarrollo de conciencias críticas y participes en la construcción de nuestra realidad. De acuerdo con el Estudio Es más importante cumplir los deberes que ejercer los derechos, (Museo de la Educación, 2021), desde los inicios de la república se le ha considerado una herramienta política importante que garantiza la formación de una ciudadanía ordenada y disciplinada: “El autoritarismo de la dictadura dejó el legado de una ciudadanía pasiva, apática y poco interesada en la participación política”.

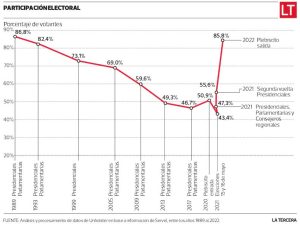

Así lo confirma la primera ola del Estudio Longitudinal Social de Chile, realizado por el Centro de Conflicto y Cohesión Social (COES), cuando señaló que previo al estallido social y a la Pandemia, el interés por la política iba en descenso. También el gráfico de La Tercera con datos del Servel.

Así lo confirma la primera ola del Estudio Longitudinal Social de Chile, realizado por el Centro de Conflicto y Cohesión Social (COES), cuando señaló que previo al estallido social y a la Pandemia, el interés por la política iba en descenso. También el gráfico de La Tercera con datos del Servel.

Nuestra participación por una nueva constitución es un hito tras el decadente interés por el voto, ¿qué lo logró y motivó? Me atrevo a generalizar y a decir: la posibilidad de un nuevo proyecto como país, a pesar de los resultados que todos conocemos de ese proceso, la influencia que tuvo el movimiento estudiantil es esperanzadora, quizás solo debemos darles espacios formales de participación.

Una estrategia de innovación educativa es el Aprendizaje Basado en Proyectos, que busca responder a problemáticas reales de la comunidad, desarrollando proyectos basados en los estándares de oro: pregunta o desafío, indagación, autenticidad, voz del estudiantado, reflexión, crítica y revisión, y divulgación. Lo anterior de acuerdo con la Fundación Educación 2020, organización que el 2023 presentó los resultados de su proyecto Educa Innova Biobío, para el cual levantaron desafíos regionales y territoriales que fueron abordados desde metodologías activas y de la mano de 51 docentes y 800 estudiantes.

Las soluciones creadas por los estudiantes realmente me sorprendieron: casas ecológicas para los perros callejeros, la transformación de un auto eléctrico a solar, bio-red para limpiar los cauces superficiales del agua, reciclaje de latas con beneficios incluidos y reutilización de basura orgánica, entre otros.

Hace apenas unos meses conversaba de esto mismo con Barbarita Lara, la investigadora, emprendedora social y programadora chilena, que pensaba: “Veo a mi hijo y a otros niños con todas las herramientas del mundo, tecnología, inteligencia artificial generativa y demás, ¿Y están aburridos? Ya, pueden estarlo, pero ¿llevan ese aburrimiento a la creación de algo? Hay tantas problemáticas; que los colegios se encarguen de algo, por ejemplo, mi hijo va a un colegio en Reñaca, entonces que se preocupen de la contaminación en el estero para crear conciencia ciudadana de lo que los rodea. Cuando somos partícipes humanizamos los procesos, vemos el bien superior y la mejora continua, enfocada en la comunidad”.

¿Se imaginan a los colegios de nuestro país reflexionando sobre las problemáticas socio ambientales que enfrentamos? Esta idea es confirmada por Tere Paneque, astrónoma, escritora y divulgadora científica, quien, al momento de ser entrevistada, reflexionó: “Nuestro país es profundamente científico, Chile tiene unos ecosistemas únicos desde los cuales se estudian condiciones naturales que no existen en otras partes del mundo. Es un país sísmico, que tiene geotermia y que tiene los mejores cielos del mundo. Nuestro país está hecho para hacer ciencia, respira ciencia, respira naturaleza y aun así no somos capaces de invertir lo que debemos”.

Y efectivamente, tenemos centros científicos de excelencia en nuestro país, como Cigiden, Ceaza y CR2, que constantemente intentan que sus investigaciones sean de relevancia para las y los tomadores de decisiones, y ojalá así sea, porque cuando las ciencias y las políticas públicas se entrelazan, las decisiones son efectivamente basadas investigaciones y en el bien común, no en intereses personales o beneficios económicos. Después de todo, es un derecho fundamental vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la preservación de la naturaleza.

Y para quienes temen por nuestro progreso y economía al priorizar el resguardo de la Tierra, comparto esta reflexión: “El conocimiento está detrás de la riqueza”, como me explicó el físico, autor y empresario, César Hidalgo, a quien también tuve la suerte de entrevistar alrededor del 2020. En términos económicos: “Las ideas son no rivales porque yo te comparto una idea y tú y yo la podemos usar, pero si te comparto un martillo, por ejemplo, no lo podemos usar a la vez, entonces es un bien rival. Como las ideas son no rivales, a medida que se copian hacen crecer la productividad, son lo único que puede realmente hacer crecer la productividad de las naciones, empresas, países…”

Entonces, y desde las ideas previamente presentadas, si nuestra cultura se forja mediante nuestra convivencia y participación como ciudadanos/as, desde la educación es fundamental enseñar el valor de la colaboratividad y multidisciplinariedad por sobre la competencia, la importancia de errar para aprender e innovar mediante proyectos, y priorizar el involucrarnos de las y los jóvenes en su contexto, sin dejar de cuestionarnos constantemente ¿qué tipos de ciudadanos necesitamos? y ¿qué tipo de ciudadana/o estoy siendo?